やまねこ翻訳クラブ 資料室

![]() マッティン・ビードマルクさんインタビュー

マッティン・ビードマルクさんインタビュー

やまねこ翻訳クラブ 資料室

![]() マッティン・ビードマルクさんインタビュー

マッティン・ビードマルクさんインタビュー

ロングバージョン

『月刊児童文学翻訳』2010年9月号より一部転載

| 今回ご登場いただくのは、子ども向けミステリー「ラッセとマヤのたんていじむしょ」シリーズ(枇谷玲子訳/主婦の友社)が日本にも紹介されたマッティン・ビードマルクさんです。今年の6月にスウェーデンから日本にいらした際に、お話をうかが

うことができました。 ご旅行中にもかかわらず、真摯にインタビューに答えてくださったビードマルクさんに、心から感謝いたします。 |

・※このページには、一部に文字実体参照方式を併記しています。

正式表記は〔〕内に併記していますが、非対応のブラウザでは文字が欠けることがあります。ご了承ください。

|

|||||

Q★作家活動を始める前は、教師の仕事をしていらしたそうですが、その時の様子を教えてください。 |

|

A☆住民の9割近くが外国のバックグラウンドを持つ地域で、9歳から12歳の子どもに全教科を教えました。 良い教材が見つからなかったので、教科書やワークブックを自分で書くようになりました。家庭やお店などで、スウェーデン語以外の言葉が日常的に話されている地域で、良質な教材がないのは致命的ですから、ボキャブラリーを養ったり、スウェーデンの文化に慣れ親しんだりするための教材を作ったのです。私の作家活動の原点です。 10年間その学校で働いた後、スウェーデン語学校の教師に職を変え、8年間教鞭をとりました。生徒は、移民の大人たちでした。 |

Q★作家になろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか? |

|

A☆なろうとしたわけではなく、偶然なれたのです。息子が4歳だったころ、保育園に行く時、毎朝ぐずっていたのですが、ある朝こんなことをいいました。「パパ、トラって、どうやったらつかまえられるの?」私は息子の気分を明るくしてやりたい一心で、こう答えました。「まず森に行って、頑丈そうな枝を集めるんだ。その枝でおりを作る。それから、そのおりを飛行機でインドに運んで……」 息子が喜んでくれたので、物語をふくらませていき、やがてそれを紙に清書しました。そして息子の本棚に並んでいた本の背で、たまたま目に付いたボニエル・カールセンという出版社の住所を電話帳で調べ、軽い気持ちで投稿してみたんです。すると先方が作品を気に入ってくれて、本にしようと持ちかけてきました。できあがったのがデビュー作の "Att fanga en tiger〔Att fånga en tiger〕"(仮題『トラをつかまえる』)で、2000年に出版されました。 その後は教師の仕事をしながら執筆していましたが、4年ほど前から作家専業になりました。 |

Q★デビュー2年後に代表作となる「ラッセとマヤのたんていじむしょ」の1冊目を発表なさったのですね。 このシリーズを書きはじめたきっかけは何だったのですか? |

|

A☆デビュー作を書いたばかりの私に、ボニエル・カールセン社の編集者が「子ども向けの探偵物を書いてみませんか?」と聞いてきたんです。私は「やってみます」と答えました。私自身、探偵物が好きで、よく読んでいましたし、探偵物についての知識はすでにありましたから、できるのではないかと思ったのです。子ども向けの探偵物には、アストリッド・リンドグレーンがずいぶん昔に書いた作品以来、スウェーデンでは、これといった作品がありませんでしたので、やりがいを感じました。 |

Q★このシリーズを書く上で、留意された点は何だったのでしょうか? |

|

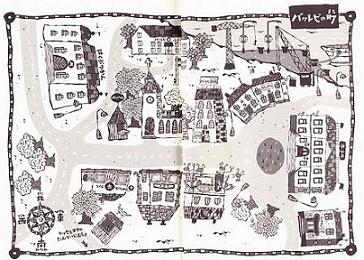

A☆依頼を受けた後、「良い話に共通する特徴は、何なんだろう?」と考えました。 実は私自身、読むのが遅いのですが、そういう人は途中で、前に何があったのか忘れてしまいやすいことに気がつきました。そこで、前に起こった内容を繰り返し提示してあげたり、物語の流れを振り返り、おさらいする休憩地点を用意してあげたりしたらどうかと思いついたのです。 2番目に意識したのは、物語の舞台がどこからどこまでかをはっきりと示すことでした。そこで用意したのが、カフェ、博物館、映画館といった施設がひととおりあるバッレビというこぢんまりとした町でした。そして町の全体像がぱっと頭に浮かぶよう、地図も入れました。事件は毎回、この町で起き、解決されていきます。 またごく簡単な言葉を使うようにしました。ただしトリックは、知性を感じさせるものにしました。謎を解くのは難しいけど、読むのは簡単──そんな話を書くようにしたのです。 これら3つは、私の教師経験に基づいています。教師をしていたころの私の教え方も、まったくこれと同じだったのです。 さらに出だしにドキドキするような出来事を持ってくるようにしました。なぜなら、最初の数ページでスリリングな事が起きないと、子どもたちは本を放り出して、サッカーでもしに行ってしまうからです。 |

|

| 『ラッセとマヤのたんていじむしょ なぞの映画館』 P4、P5「バッレビの町」 マッティン・ビードマルク文 へレナ・ビリス絵 枇谷玲子訳 主婦の友社 |

Q★このシリーズが人気を博した要因はどこにあるとお考えですか? |

|

|

A☆複合的な要因があわさっていると思います。 私はトリックなど非常に複雑な物事ですら、シンプルで万人に分かりやすい言葉で表現するのをモットーとしています。また話が読者の知的好奇心を刺激することはあっても、難しすぎる言葉を使うことで、理解を妨げてはならないと考えています。 2つ目の要因としては、シリーズが年に約2冊と、速いペースで出版されていることが挙げられるでしょう。これにより、書店で広いスペースをとってもらったり、目立つ場所に置いてもらったりしやすくなります。ただ、たとえ出版のペースが速くても、そのことでシリーズの質が落ちてしまってはならないと出版社も私も考えています。シリーズではありますが、各巻に単独の作品として十分読むに耐えるだけの質を持たせるよう、心がけているのです。 3つ目に、大人の本で売れているジャンルと、この本のジャンルが一致していたことも要因になっているのは言うまでもありません。スウェーデンの大人には、推理小説が大変人気があります。「ラッセとマヤ」の成功により、子どもたちも大人と同じような嗜好を持っていることが明らかになりました。 またレイアウトの巧みさも要因になっていると思います。イラストとかみ合うよう、文字が配置されていて、ページをめくるたびに、文字と絵の両方で新しい情報が入ってくるようになっている。つまり、絵と文字があわさって、1つの世界が創りだされているのです。レイアウトは主に出版社の仕事です。担当しているのはアニェータ・ヴァルグリェンという編集者なのですが、彼女は2007年に最も優れた編集者の賞をもらいました。 |

|

Q★ビードマルクさんと編集者さんの関係は、どのようなものなのでしょうか? スウェーデンの人たちはざっくばらんで、フレンドリーなイメージがありますが、ビジネスの場面でも同じなのですか? |

| A☆友だちのような関係ではありませんが、ビジネス・パートナーとして、ともに真剣に作品に向かい合う、とてもいい関係です。 今回の日本旅行に出発する直前に、私は「ラッセとマヤ」を1冊書き上げたばかりなんですよ。屋内プールで開かれる、クリスマス・パーティーについての話です。今、私が文章を提出した段階にあるということです。それから、画家のヘレナ・ビリスが約3か月かけてイラストを描きます。その後、アニェータも同じくらいの期間をかけ、原稿の確認をしてくれます。この間、私はアニェータからの返事を、少しドキドキしながら待ちます。アニェータは文章とイラストのかねあいにまで目を光らせてくれます。時々、「ヘレナのイラストが文章と合っていないから文章をちょっと変えてくれない?」と言ってくることもあるのです。間違いがあってはいけないので、アニェータは印刷所に最終稿を提出する瞬間まで、細心の注意を払い、推敲を重ねてくれます。 アニェータは私の本だけでも、年に5冊編集しています。作品ごとに編集方針や工程は異なりますから、私たちは何度もコンタクトをとります。でも話し合いは、和気あいあいとはしていません。彼女は間違いを見つける役目なのですから。連絡は大抵メールでとります。一番経済的ですし、電話したり、直接会ったりしようものなら、アニェータの口が止まりませんからね(笑)。 |

Q★ビードマルクさんのもう1つの代表作、"Nelly Rapp - Monsteragent"(仮題「ネリー・ラップ――モンスター・エージェント」)シリーズについてお聞きします。 このシリーズのジャンルは何ですか? ミステリーといってしまってよいのでしょうか? |

|

| A☆ミステリーではありません。ミステリーでも、ホラーでもない、新しいジャンルといえるでしょう。主人公のネリーは、モンスター・エージェントです。モンスター

・エージェントは、人間社会の中からモンスターを見つけ出すのが仕事ですが、そのモンスターを倒すのではなく、助けるんです。 2巻に出てくるフランケンシュタインは、小さいころ私に向かって怒鳴ってきたアルコール中毒の男性をモデルにしています。日本ではどうか分かりませんが、スウェーデンでは飲んだくれて騒いでいる大人を見ると、子どもたちは怖いと思うものです。 社会に適合することができない人たちを子どもの言葉で表すと、「モンスター」になるのです。なぜその人が怒鳴るのか、説明を聞くまで、子どもたちはそのように解釈してしまうのです。 3巻の "Varulvarna"(仮題『狼男』)に登場する男性は、毎月、月に向かって吠え、狼男に変身します。私には、その状況がアルコール中毒や、麻薬中毒に近いものに思えるんです。はまればはまるほど、頭がどんどんおかしくなっていく。ネリー・ ラップは狼男をそのような状況から助け出す役割を担っています。 子どもの読者にとってのネリーは勇敢で、スリルを与えてくれる存在なのかもしれません。でも大人の私から見れば、社会の中で他の人から浮いてしまっている人たちを癒やす存在なんです。『フランケンシュタイン』や『ノスフェラトゥ』といった古典的ホラー映画を見ると、必ず一定のパターンがあるのが分かるでしょう――悪寒を感じ→怪物の存在に気づく→怪物を哀れむ→怪物を助ける。そういう意味では、このような映画に出てくる登場人物たちも、モンスター・エージェントといってよいのかもしれません。 |

「ネリー・ラップ――モンスター・エージェント」(未訳) |

Q★ファンタジー "Tyko Flores Aventyr〔Tyko Flores Äventyr〕"(仮題「ティコ・フローレスの冒険」)というシリーズを来年刊行されるそうですが、どのようなお気持ちで、この分野にのぞまれたのか、お聞かせください。 |

| A☆実は私はもともとこの分野のファンというわけではありません。私が興味があるのは、リアリズムと完全なファンタジーの境界線にある文学なのです。 「ティコ・フローレスの冒険」の主人公は、極めて悲惨な環境に置かれていました。幼少期の記憶をなくし、両親を知らないまま、奴隷として働かされていたのです。そんな主人公が、異世界への扉を見つけ、冒険がはじまります。そこで悲惨な話が、ファンタジーへと切り替わるんです。 旅の途中で出会ったカササギとラットとカエルが、主人公のお伴をしてくれます。それらの動物は、物語の後半で人間に姿を変えるのですが、そこがこの作品の中で、最も「魔法」の要素が色濃く見られる部分なのです。 またこの物語では、「ファンタジー」は主人公が自身のアイデンティティーを見つける上での鍵となっています。そこがこの作品の読みどころなのです。 ファンタジーの世界では、例えばコップが急にテーブルの上でダンスをしたり、ナプキンが音楽を奏でたりと魔法めいた出来事が巻き起こりますよね。すると、理性のよりどころがなくなってしまう。だから私は「魔法」を前面に押し出すような書き方はしたくなかった。でもリアリズム文学とは違ったアプローチがしたかったのです。そこで、ファンタジーのテクニックを使って、リアルな世界を描くことにしたのです。そして物語のラストには、希望の要素を用意しました。 私は、今後児童書の世界をにぎわすのは、『三銃士』のようなクラシックな冒険文学のリバイバルではないかとにらんでいるのですが、「ティコ・フローレスの冒険」シリーズは、ファンタジーだけでなく、この冒険物語の要素をも備えています。 |

Q★最後に、子どもの本を書く上で大事にされていることは何でしょうか? |

| A☆私は全ての読書体験が貴重だと断言できます。なぜなら読書は読者の意識に影響をもたらすからです。 私は800近い学校を訪れ、自分の作品について話し、読者と対話する機会を持ってきましたが、5分話すだけで、そのクラスの子たちが、読書をしているかどうかを、見抜くことができるようになりました。 読書をしている子どもたちは、互いの言葉に耳を傾け、一人一人みな違っているということを受け入れ、5分以上集中力を保ち、複雑なディスカッションにもついてくることができます。また彼らは、自分以外の人物について書かれた物語を読んでいるので、他者に感情移入したり、他人の意識や視点から物事をとらえたりもできます。 子どもにこのような体験をさせるためには、作家は子どもに向けて書くようにしなくてはなりません。子どもたちに本を読ませること、それが私の役目です。そのためには、良い児童書とはどんなものなのか、熟慮する必要がある。児童書作家は、外で遊んだりする貴重な時間を子どもたちから拝借しているんです。その分の見返りを与えなくてはなりません。読書の大切さを知っていればこそ、私たちは子どものための本を作っていかなくてはならないのです。 |

|

ビードマルクさんの作品の最大の特徴は、分かりやすい点ですが、インタビュー当日も、作品を彷彿とさせる手法で、かみくだいてお話してくださいました。 |

|